天天新闻

天天在线汽车

天天在线文旅

天天财经116

天天在线App

天天新闻

天天在线汽车

天天在线文旅

天天财经116

天天在线App

顺着S222省道向南,晨雾氤氲中,柏油路面泛着湿润的光泽。东至县城的喧嚣被层层叠叠的茶山阻隔,驶过第九个弯道,群山豁然开朗——“马坑村”牌匾宛如一枚翡翠簪子,斜插在青翠的山峦之间。青石板路弥漫着昨夜雨后的潮气,与晨光中苏醒的茶香交织,仿佛无形的丝网,悄然捕获过往行人的心神。

马坑村的茶园如同悬崖上的诗篇。海拔八百米之上,茶树沿着山势层层铺展,将整片山野裁成深浅交错的绿缎。采茶女的指尖翻飞,竹篓里装满晨露未干的嫩芽,“两叶一芯”的黄金法则在云雾间流转。这里的野茶树与杜鹃、蕨类共生,根系交错于红砂岩与腐殖土之间,吸纳黄山余脉千年的灵气。

“尧神舜气凝雨露,秀水灵山造银峰。”茶学大家陈椽曾如此评价马坑茶叶。地处北纬30度黄金产茶带,马坑四季分明、雨水充沛,森林覆盖率高达90%,群山环绕,云雾缭绕,为茶叶提供了绝佳生长环境,使其富含茶多酚、氨基酸,风味层次丰富。李支书指着远处的茶园说:“同治年间,马坑野茶已顺秋浦河入长江,在汉口茶市与祁红争奇斗艳。”窗外,现代茶园与古老茶林在云雾中交错,仿佛时空在此折叠。

在马坑村最擅长制茶的金师傅作坊里,时间被精准地划分。他凭借诚信与匠心,将家乡茶叶推向规模化发展,并总结出一整套严格的种植、采摘与制作标准:“一要三不”、“两不一保证”。对品质的严苛把控和诚信经营,使“跑马冈”成为安徽省知名绿茶品牌。

竹匾上,茶青缓缓失去水分,杀青铁锅升腾起白色热雾,带着松脂香的柴火噼啪作响。年近半百的双手在二百三十度的锅温中翻飞,厚重的老茧成了天然的温度计,驯服着野茶的山气,使其柔和醇厚。“这双手上的老茧,比茶经还厚。”金师傅笑着说。

马坑有机茶园的石板路上,茶农们用特制竹耙梳理茶垄。硒元素检测仪的红光扫过土壤,与不远处野生茶林里的蝉鸣交相呼应。茶叶技术员蹲在古茶树旁讲解:“弱碱性土壤中的矿物质,遇上昼夜温差,就像在茶叶里藏了一座万花筒。”他手中的茶叶标本透着金丝脉络,宛若液态翡翠。

首届全国茶博会金奖证书悬挂在茶室北墙,与墙角的青花茶瓮相映成趣。茶艺师素手分汤,黄金芽在玻璃壶中舒展如敦煌飞天。第一泡清冽似山泉漱玉,第二泡醇厚如松风穿林,第三泡时,兰香伴着蜜韵萦绕舌尖。镇长笑道:“这杯茶里浸润着9000多亩负氧离子,饮一口能解半世尘劳。”

夜幕降临,马坑老屋村的王尖茶山正举办斗茶会。紫砂壶与建盏在长案上排开,白发茶客与青年评茶师执杯论道。窗外,无人机掠过茶海,绿浪间闪烁着5G基站的微光。古老的茶谣与直播带货的声浪交织,Wi-Fi信号里碰撞出时代的变奏。

山月升起,茶厂实验室的色谱仪仍在闪烁。科研团队正解析野茶的香气分子,培养皿中的茶多酚结晶折射出虹彩。而在祠堂天井,孩童们围着石臼研磨茶粉,古老的石杵声应和着北斗卫星的轨迹,将茶香送往世界各地。

晨曦刺破云海,无人机载着茶箱掠过古驿道,茶马古道的铜铃声与现代冷链车的轰鸣,在群山间谱写出新的茶韵长调。这片被硒土滋养、被云雾亲吻的土地,正将千年的草木精华,酿成通往世界的清香请柬。

旧时,马坑流传着一首民谣:“四十里马坑,四十八道水,九十六重山,行走靠脚,运输靠肩。”许多村庄虽近在咫尺,却因山水阻隔,道路崎岖,往返需耗费半日。境内桃源村溪流幽深,唐乾符年间,邑令檀新携弟避黄巢之乱,寻桃花水而居,史载其地“称仙”。周馥夫人吴氏之墓亦坐落于桃源横山箬岭。

相传,尧帝南巡至此,骏马失蹄,他脱口而出“马坑”二字,自此得名。这个传说赋予这片土地神秘色彩,也让马坑的茶文化更具厚重底蕴。

马坑乡始建于1953年,解放初为马坑村,几经变更,1982年正式设立马坑乡。茶文化贯穿历史,据《东至县志》记载,宋代马坑茶已为贡品,明清时期更是远销海外。

如今的马坑,已不再是旧时闭塞的山村。宽阔的柏油路蜿蜒盘旋,连接散落山间的村落。茶农们不再肩挑背扛,现代化运输工具替代了旧时劳作方式。茶厂里,传统工艺与现代科技相结合,既保留了古法制茶的韵味,又确保了茶叶品质的稳定。

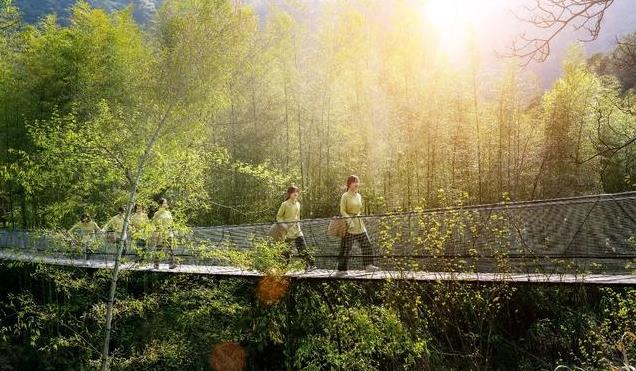

在乡村振兴战略推动下,马坑大力发展茶旅融合产业。游客可体验采茶、制茶,在茶园庭院学习茶道,于民宿中品茗,感受茶乡风情。采茶季,茶山上人影攒动,或体验劳作,或拍摄美景,或静坐品茗,沉醉在茶香世界。

一片树叶,承载千年文化;一杯清茶,联通世界马坑。曾经隐匿山中的绿叶,如今踏上国际舞台,成为沟通古今、连接中外的桥梁。